中央検査部で行う検査の情報と関連リンク

Home中央検査部で行う検査の情報と関連リンク

中央検査部で行う検査の情報 New!

2025年度版(2025年10月1日発行) 検査案内 (Web簡易版) ver 4.0 はこちら

検査案内 Web 簡易版 (QMS-共-0013 ver 4.0, 2025年10月1日改訂)に対応

検査案内 Web 簡易版 (QMS-共-0013 ver 4.0, 2025年10月1日改訂)に対応

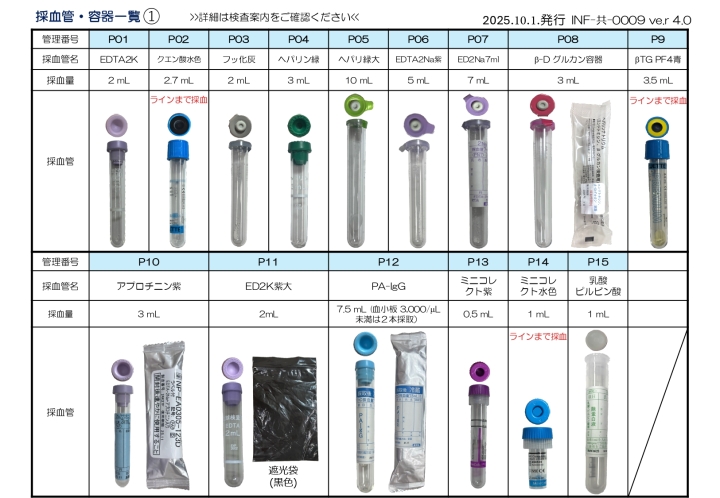

検査一覧・採血管・容器一覧 (ver 4. 2025年10月1日改訂) New!

利便性向上のため、検査一覧には項目ごとに必要な検体量、採血管種類のほか、検査方法、さらには基準値等を収載しています。採血管・検体採取容器については採血管・容器一覧をご覧ください。ご不明な点は、中央検査部受付までいつでもご相談ください。

🧪検査一覧 はこちら

[INF-共-0008 ver 4. 検査一覧, 2025年10月1日改訂]

・・・検査項目ごとに必要な検体材料・検体量・採取容器・保存方法・検査方法・基準範囲などの情報が確認できます。採取容器については、容器画像と解説にリンクいたします!

🫙採血管・容器一覧 はこちら New!

[INF-共-0009 ver 4. 採血管・容器一覧, 2025年10月1日改訂]

・・・ラベルに記載される採血管名から検索できます。その他、添加剤の種類、採血管の取り扱い上の注意事項などが確認できます。採血管の写真を クリックClick! すると、詳細画像にリンクします!

検査一覧 (INF-共-0008, ver 8.0)

検査一覧 (INF-共-0008, ver 8.0)

中央検査部から採血時のお願い

| 注意事項 | 対策 |

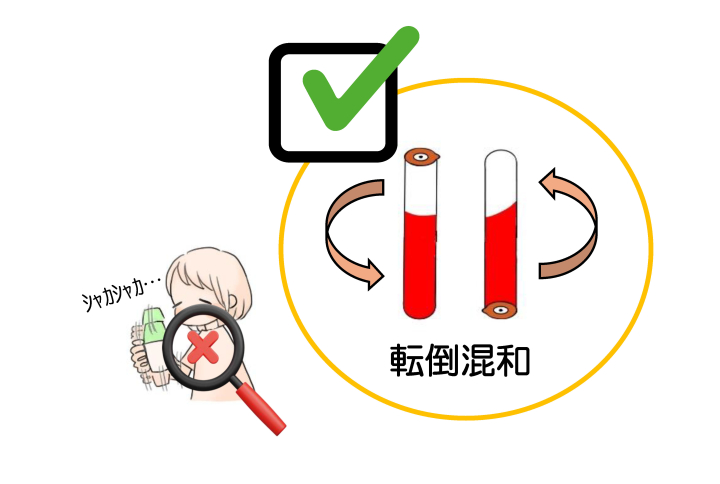

| 1. 採血後はしっかり転倒混和 |

採血管内で血液が凝固すると正しく検査ができず、再採血になります。特に凝固検査に用いる「クエン酸水色」の採血管は内腔が狭く混ざりにくいため、採血管内の空気の動きを確認し、確実に混和してください。 |

| 2.クエン酸水色(凝固検査)は採取ラインまで |

「クエン酸水色」は抗凝固剤と血液の比率が1:9と決まっています。規定量を正確に採血しないと正しく検査ができません。採血時には、採取ラインまで血液が入っていることをご確認ください。 |

| 3.クエン酸水色は2本目以降に採血 |

翼状針採血の場合、1本目の採血管にはチューブの空気が入るため、採血量がその分だけ減少します。また、1本目では針先の組織液が混入するため、特に凝固しやすくなります。 |

| 4. 採血管の容量を守ってください |

採血量は検査項目内容に応じて設定されており、規定量に満たない場合は検体量が不足し、検査不能となることがあります。また、採血量が少ないと、採血管内の残圧により溶血をおこします。 |

凝固検査はラインまで正確に採血してください

凝固検査はラインまで正確に採血してください